「リタリン及びコンサータの取り扱いについて」

先日紹介しました厚生労働省・薬事・食品衛生審議会・医薬品第一部会を傍聴してきました。18:30〜19:30の予定でしたが、実際は20:30終了で、予定より1時間長くなりました。

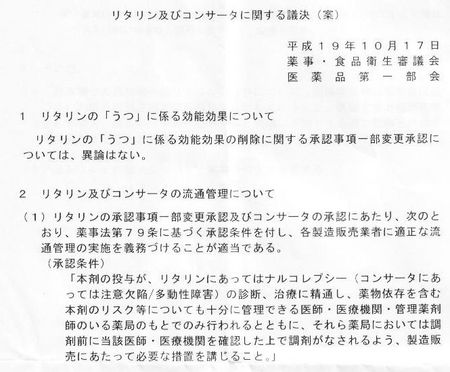

審議事項は次の2点。

一応全議事をメモベースで取りましたので、簡単な議事録作成は可能ですが厚生労働省のHPで後日公開されると思いますので、そちらをご参照ください。

簡易議事録作成の要望が多ければ後日作成も検討いたします。

要望書

要望書は次の通り。

議題1における議論の大枠

リタリンのうつ病からの適用除外については全く異論はありませんでした。

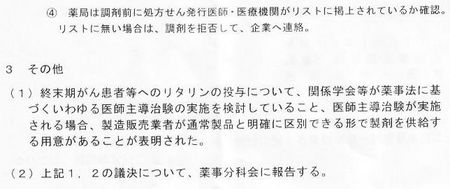

唯一論点になったのは末期がん患者についてです。末期がん患者にはうつ症状の出る方があり、余命数週間の患者さんに対しては抗うつ剤だと効果が出るのに時間が足りないとのこと。そういう観点では末期がん患者のターミナルケアにおけるQOL向上にあたりリタリンの処方を認めて欲しいという意見がありました。

しかしながら現時点では適用外処方であり、また承認するに当たってはエビデンス不足である。こちらについては今後治験を行うことでエビデンスを蓄積し、末期がん患者への適用申請を進めることで検討するという議論になりました。

議題2

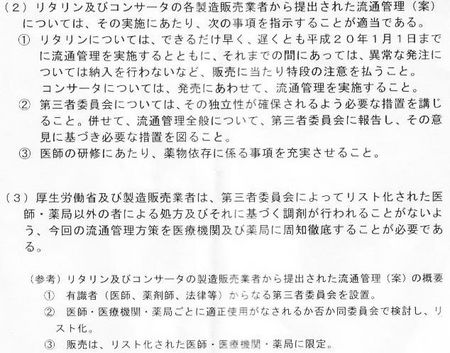

リタリン(CG202)の流通を制限するためにノバルティスファーマ社が第三者委員会を設置し、そこで認定された医師・医療機関・薬局に限ってリタリンの取り扱いを認める。医師・医療機関についてはナルコレプシーについて診断が出来る医師・医療機関に限ると提案がされました。医師に求める要件としては関連学会における認定医または専門医であるとされています。

コンサータに関しても同様で、ヤンセンファーマ社が第三者委員会を設置し、そこで認定された医師・医療機関・薬局に限ってコンサータの取り扱いを認める。医師・医療機関についてはADHDについて診断が出来る医師・医療機関に限ると提案がされました。医師に求める要件としては「日本小児科学会専門医関連学会または日本精神神経学会専門家であり、かつ関連学会(日本児童青年精神医学会・日本小児精神神経医学会・日本小児神経学会・日本小児心身医学会)の学会員であること。本剤の治験において使用経験を持つ医師」とされています。

本議案につきましては、

- 第三者委員会のチェックシステムが必要

- (第三者委員会が非認定の医師・医療機関からの処方箋を薬局は調剤拒否する今回の方式に対して)処方箋を「調剤拒否」することは初めてのことであり、調剤拒否の要件をはっきり明確と示して欲しい

- 添付文書の警告欄についても流通制限について明記して欲しい

- 認定医・医療機関・薬局の見直しの間隔やその結果について製薬メーカのHPで公開する方法に関して良く検討して欲しい

- リタリンやコンサータの処方に関して、それぞれ関連する学会の「学会員」であることを認定医の条件として求めているが、学会員であることを要件にするのではなく、「ナルコレプシーorADHDをきちんと診断できる医師」を認定医として欲しい

などの意見が出ました。

議決・結果

上記の議論の後10分ほどの休憩を挟み、議決(案)が提示され、満場一致で承認されました。

(画像はid:nezumikunさんところのものです。)

公開での審議について

70名程度と言われた傍聴者席はほぼ満席でした。テレビカメラは審議開始前だけ撮影して退室。

傍聴席には各マスコミの記者の方も大勢いました。近くに座っていたNHKの方は携帯電話+ノートPCで原稿を自社に送っていました。

厚生労働省の方の対応は良かったです。

傍聴者にも議論用の資料と議決用資料の両方を配布していただき、開催時間もサラリーマンの勤務時間を意識した時間に設定していただき、有休を取ることもなく傍聴できたことは感謝しております。

舛添厚生労働大臣の配慮なのかな?

感想

「調剤拒否」については薬剤師会の委員の方がかなり活発に意見を話されておりました。調剤拒否という薬剤師の行為で今まで無いことですので。

また、syncが直接関わるコンサータの成人ADHDへの適用ですが、「リタリンやコンサータの処方に関して、それぞれ関連する学会の「学会員」であることを認定医の条件として求めているが、学会員であることを要件にするのではなく、「ナルコレプシーorADHDをきちんと診断できる医師」を認定医として欲しい」という意見が出ており、今後のヤンセンファーマ社が設置する第三者委員会においてコンサータを処方できる医師が「ADHDをきちんと診断できる医師」という条件の下、成人ADHDを見ている医師にも適応出来る望みを残した形となっております。

ただ、リタリンに関してのうつ病適用削除は確定し、うつ病でリタリンで何とか動けているという人がいるにも関わらず、そういう人たちを切り捨ててしまうのかと思うと断腸の思いです。